鄖西縣文物古跡介紹

1、上津古城 AAAA

上津古城又稱(chēng)柳州城,在鄖西縣城西北70公里的上津鎮(zhèn),為明代城址。據(jù)文獻(xiàn)資料和考古分析,此城建于明嘉靖二至三年(1523-1524),清嘉慶七年(1802年)重修。現(xiàn)城垣完整,城內(nèi)建筑大部分為原貌。上津古城旅游風(fēng)景區(qū),地處鄂西北邊陲,與陜西省漫川鎮(zhèn)接壤,南臨江漢流域,北枕秦嶺山脈,古城座落于漢江支流金錢(qián)河下游東岸,素有“朝秦暮楚”之稱(chēng),歷為交通、政治、文化、商貿(mào)、軍事之要地。地理坐標(biāo)北緯32811、東徑110211,周長(zhǎng)1236米,面積約8萬(wàn)平方米,城墻高約7米,呈梯形,為青磚砌成,設(shè)5個(gè)城門(mén),高3米余,門(mén)內(nèi)右側(cè)有蹬道至城樓。城外有護(hù)城河,寬35米,深6米。城中軸線偏西有一南北向主街,連接南北二門(mén),長(zhǎng)287米,寬3米,從西門(mén)至主街有一小街,長(zhǎng)60米,街道正中以青石板鋪面,旁為卵石饅路,街檐設(shè)下……[詳細(xì)]

2、鄖西縣革命烈士陵園

【鄖西縣革命烈士陵園紅色旅游區(qū)】國(guó)家AAA級(jí)旅游景區(qū)。位于鄖西縣城以北三公里,這里長(zhǎng)眠著陳(賡)謝(富治)兵團(tuán)4縱12旅的黃君才、付金貴等24位烈士。經(jīng)過(guò)多次擴(kuò)建和修繕,現(xiàn)已建成由烈士陵園和傳統(tǒng)教育紀(jì)念館組成的紅色教育基地。陵園以24座烈士墓為基礎(chǔ),墓前建有雄偉的紀(jì)念碑。場(chǎng)地實(shí)行層面開(kāi)發(fā),主層是24座烈士之墓。傳統(tǒng)教育紀(jì)念館在材料上,使用了比較流行的KT板和鈦金板;在表現(xiàn)手法上,采用了立體和櫥窗式;在色調(diào)上,革命歷史故事以黑白照片為主,新鄖西以彩照為主,突現(xiàn)了鄖西的特色,選用“鄖西之最”和“湖北省十堰地區(qū)之最”。展現(xiàn)了紅軍在鄖西、新四軍在鄖西、鄖西的解放、鄖西的今天共四個(gè)階段近300幅照片。同時(shí)還收集了手榴彈、醫(yī)藥書(shū)、戰(zhàn)刀等軍用實(shí)物近百件,同時(shí)采用音像投影設(shè)備,把歷史資料與紀(jì)念館中的內(nèi)容有機(jī)……[詳細(xì)]

3、關(guān)防紅二十五軍軍部舊址

1935年1月,中共鄂豫陜省委負(fù)責(zé)人程子華、徐海東等率領(lǐng)紅二十五軍主力進(jìn)入鄂陜邊界開(kāi)辟新蘇區(qū),創(chuàng)建鄂豫陜革命根據(jù)地。1月22日,紅軍主力由鄖西湖北口大、小新川進(jìn)入關(guān)防廟川的一、二、三天門(mén),丁家坪等地開(kāi)展活動(dòng),省委及紅二十五軍司令部機(jī)關(guān)駐關(guān)防鄉(xiāng)丁家坪村。自1935年1月至1935年7月(紅軍主力北上),紅二十五軍主力在鄖西境內(nèi)三進(jìn)三出,迂回輾轉(zhuǎn)于鄂豫陜邊界,通過(guò)張貼、刷寫(xiě)標(biāo)語(yǔ),散發(fā)傳單,召開(kāi)群眾大會(huì)等形式,大力宣傳黨的政策和紅軍宗旨,廣泛發(fā)動(dòng)群眾,開(kāi)展打土豪、分田地斗爭(zhēng),組建抗捐軍和游擊隊(duì),先后建立兩個(gè)縣級(jí)蘇維埃政府和13個(gè)區(qū)、46個(gè)鄉(xiāng)、314個(gè)村蘇維埃政權(quán),蘇區(qū)人口近50萬(wàn)人,為建立和發(fā)展革命根據(jù)地奠定了重要基礎(chǔ)。當(dāng)年,紅軍在彭祥貴等居民房屋墻上刷寫(xiě)了“沒(méi)飯吃的窮人快來(lái)趕上紅軍”“蘇維埃新中……[詳細(xì)]

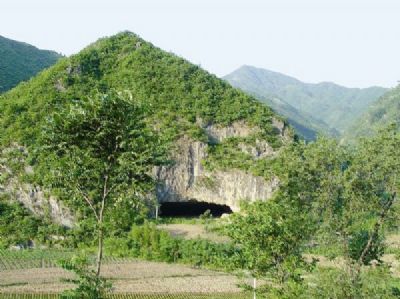

4、黃龍洞遺址

黃龍洞遺址位于鄖西縣西北方向30千米處的香口鄉(xiāng)李師關(guān)村六組,距香口鄉(xiāng)8千米。洞穴處于秦嶺東坡南段丘陵山地,為舊石器時(shí)代洞穴遺址。洞口前有大水河。洞口高出河面約7米。洞穴后部是黃龍山。洞口面向東北,寬約27.8米,高11米,海拔高度為601米。遺址于1984年發(fā)現(xiàn),2002年、2003年湖北省考古所等單位進(jìn)行了調(diào)查和復(fù)查。2004~2006年湖北省文物考古研究所、中國(guó)科學(xué)院古嵴椎動(dòng)物與人類(lèi)研究所進(jìn)行了三次科學(xué)發(fā)掘。洞穴內(nèi)出土有7顆人牙化石、30余件石器、10余件植物果殼、數(shù)件疑似火燼物塊、10余件骨器,伴生了大量的動(dòng)物化石。據(jù)初步測(cè)定,該遺址當(dāng)屬舊石器晚期,距今5~10萬(wàn)年。黃龍洞遺址出土的人類(lèi)化石,表現(xiàn)出了介于中國(guó)直立人(較早古人類(lèi))和中國(guó)現(xiàn)代人之間的特征,體現(xiàn)了兩者相關(guān)的連續(xù)性特征,對(duì)研究……[詳細(xì)]

小陽(yáng)坡位于湖北口回族鄉(xiāng)虎頭巖村四村的柳池。1935年,紅25軍為了貫徹鄂豫陜省委第二十次常委會(huì)的決議,在鄂陜邊區(qū)共舉辦了三期干部訓(xùn)練班,其中,小陽(yáng)坡干訓(xùn)班為首期。1935年3月13日,首期干部訓(xùn)練班開(kāi)班,為期3天。參加訓(xùn)練的有各路游擊師和各級(jí)蘇維埃政府干部、游擊隊(duì)長(zhǎng)、“五抗”隊(duì)長(zhǎng)和積極分子等近百人,鄂陜游擊軍總司令部司令員陳先瑞、政委郭述申分別作動(dòng)員、總結(jié)報(bào)告,主要內(nèi)容是紅軍的宗旨、游擊斗爭(zhēng)策略、土地分配等。培訓(xùn)班的舉行,培訓(xùn)了各級(jí)蘇維埃政府和地方武裝隊(duì)伍干部,提高他們的思想水平和政治素質(zhì),為深入開(kāi)展對(duì)敵斗爭(zhēng),鞏固革命根據(jù)地打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。聯(lián)系方式:張約平 15586969906地 址:湖北口回族鄉(xiāng)虎頭巖村四組……[詳細(xì)]

6、中共鄂豫陜省委舊址—何家大院

何家大院位于湖北口回族鄉(xiāng)小新川村六組。1935年1月9日,紅25軍主力由陜西洛南進(jìn)入鄖西境內(nèi)大、小新川一帶,軍部和鄂豫陜省委駐扎在小新川何家大院,成立大、小新川蘇維埃政府。1935年2月14日,大、小新川蘇維埃政府劃歸鎮(zhèn)安縣地方蘇維埃政府管轄。1935年2月,鄂陜游擊軍總司令部整編大、小新川的抗捐隊(duì)、游擊隊(duì)和地方武裝組織,組建鄂陜第七路游擊師,師長(zhǎng)阮士春,副師長(zhǎng)毛全秀,政委張祖祥,在大、小新川及相鄰的山陽(yáng)、鎮(zhèn)安一帶,開(kāi)展革命斗爭(zhēng),打土豪,分田地,鎮(zhèn)壓惡霸地主,保衛(wèi)根據(jù)地。聯(lián)系方式:張衍梅18772935677地 址:湖北口回族鄉(xiāng)小新川村六組……[詳細(xì)]

7、紅二十五軍223團(tuán)政治部舊址

該舊址位于關(guān)防鄉(xiāng)丁家坪村1組,舊址內(nèi)保留了當(dāng)時(shí)紅軍遺留下來(lái)的大量生活用品和-等,同時(shí)在房屋內(nèi)進(jìn)行了布展,分為展覽綜述、軍民情深、政權(quán)建設(shè)、軍事斗爭(zhēng)、召開(kāi)會(huì)議、紅色故事等六個(gè)部分,主要介紹了紅25軍長(zhǎng)征大事記,紅25軍和紅74師轉(zhuǎn)戰(zhàn)鄖西,開(kāi)創(chuàng)根據(jù)地,建立二天門(mén)區(qū)蘇維埃政府,開(kāi)展革命斗爭(zhēng)的光榮歷程。在房屋表面,現(xiàn)存有當(dāng)時(shí)遺留下來(lái)的標(biāo)語(yǔ),諸如“蘇維埃新中國(guó)勝利萬(wàn)歲!”、“雇貧領(lǐng)導(dǎo)中農(nóng)領(lǐng)導(dǎo)遇事商量大家當(dāng)家”、“打土豪、分田地、共浮財(cái)、救窮人!”等。聯(lián)系方式:祝方文15337358698地址:關(guān)防鄉(xiāng)丁家坪村……[詳細(xì)]

8、劉家老屋

劉家老屋位于鄖西縣澗池鄉(xiāng)軍家河村,清代建筑。坐北朝南,平面矩形,對(duì)稱(chēng)布局,二進(jìn)二天井帶廂房,占地面積約600平方米。灰磚斗砌清水墻體,單檐硬山頂,木結(jié)構(gòu)架梁,屋面布小青瓦,屋嵴青瓦干擺,室內(nèi)青磚鋪地,天井青石板鋪墁。正房面闊五間,后天井兩側(cè)廂房面闊二間。前廳大門(mén)平面為內(nèi)凹八字式,次間設(shè)有石質(zhì)花窗;中廳大門(mén)內(nèi)凹,設(shè)石質(zhì)門(mén)框,次間、稍間均安裝石質(zhì)花窗。后廳門(mén)、窗均為木質(zhì),雕飾人物故事及花鳥(niǎo)圖。該建筑格局嚴(yán)謹(jǐn),運(yùn)用了較多的木雕、石刻技藝,是鄖西縣清代民居建筑的典型代表,具有較高的研究?jī)r(jià)值�!�[詳細(xì)]

9、下河廟汪氏宗祠

汪氏宗祠位于鄖西縣馬安鎮(zhèn)下河廟村,建于清光緒七年(1881)。坐北朝南,平面基本呈正方形,一進(jìn)帶廂房天井院式。通寬14.5米,總長(zhǎng)18米,建筑面積261平方米。單檐硬山頂,磚木結(jié)構(gòu),梁架穿斗式,人字坡屋面,布小青瓦,屋嵴青瓦干擺,天井用青石板鋪墁。前廳及后堂面闊均三間,天井兩側(cè)廂房面闊一間。前廳、后堂之間圍墻正中各開(kāi)有一個(gè)券頂小門(mén)。山墻均為人字封火山墻,用有“汪氏宗祠”銘文的薄磚清水斗砌。該宗祠是極具地方特色,也是我省現(xiàn)存祠堂類(lèi)建筑不可多得的一個(gè)實(shí)例,是研究古代公共建筑形式的實(shí)物資料�!�[詳細(xì)]

中共鄂豫陜省委九棵樹(shù)會(huì)議舊址位于鄖西縣湖北口鄉(xiāng)油炸嶺村,舊址現(xiàn)為自然山林,包括水井一口。圖片1935年春,紅二十五軍不斷取得勝利,鄂豫陜根據(jù)地得到鞏固和發(fā)展。蔣介石電令楊虎城率30多個(gè)團(tuán)的兵力圍剿紅二十五軍。5月下旬,鄂豫陜省委、紅二十五軍軍部轉(zhuǎn)戰(zhàn)到湖北口回族鄉(xiāng)廟川莫家山,在莫家山“九棵樹(shù)”召開(kāi)了一次重要會(huì)議。會(huì)議研究制定了反“圍剿”的作戰(zhàn)方針和計(jì)劃,程子華、徐海東等做重要講話。會(huì)議議定:各游擊師就地堅(jiān)持,發(fā)動(dòng)群眾堅(jiān)壁清野,廣泛開(kāi)展游擊戰(zhàn);主力采取“誘敵深入,先疲后打”的方針,運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)和游擊戰(zhàn)相結(jié)合,打破敵人的圍剿。會(huì)議要求鄂陜、豫陜兩個(gè)邊區(qū)普遍深入開(kāi)展土地革命,建立紅軍初步的后方機(jī)關(guān)。這次會(huì)議對(duì)正確領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)地的革命斗爭(zhēng),打擊敵人,壯大紅軍,奪取反圍剿的全面勝利發(fā)揮了重大作用。因地理環(huán)境陌生,……[詳細(xì)]

11、白龍洞遺址

白龍洞古猿人遺址位于安家鄉(xiāng)神霧嶺。在洞內(nèi)共發(fā)掘8枚猿人牙齒化石和大熊貓、劍齒象、劍齒虎等20多種動(dòng)物的牙齒、頭角、骨骼化石,以及許多60萬(wàn)年前的打制石器。專(zhuān)家認(rèn)定該遺址早于北京周口店猿人遺址,該遺址的發(fā)現(xiàn)填補(bǔ)了秦嶺南坡至長(zhǎng)江北岸舊石器時(shí)代初期人類(lèi)文明在發(fā)掘整理方面的空白。2019年,白龍洞遺址列入第八批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

12、鐵山寺寶塔

鐵山寺寶塔位于鄖西縣關(guān)防鄉(xiāng)鐵山寺村。六角十三級(jí)密檐式實(shí)心琉璃磚塔,現(xiàn)露出地面僅五層,高9.7米,五層以下被淤積泥沙掩埋�,F(xiàn)底層邊長(zhǎng)1.63米,高2.65米,每層檐下用琉璃構(gòu)件砌成圓柱、額枋和斗拱,每面設(shè)壁龕,第三、四層龕內(nèi)浮雕佛像。塔體逐層內(nèi)收。塔剎無(wú)存。(第三批)……[詳細(xì)]

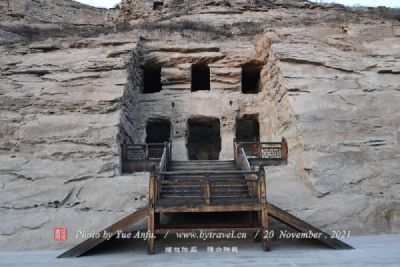

13、羅漢寨石窟

羅漢寨石窟位于鄖西縣店子鎮(zhèn)天寶山村。開(kāi)鑿于明末,高約5米,寬約3.5米,共有兩龕,24尊佛像分四組列于兩龕和龕下地面上。該石窟是鄂西北地區(qū)目前發(fā)現(xiàn)的唯一明代石窟,對(duì)研究鄂西佛教的傳播具有十分重要的意思。(第五批)……[詳細(xì)]

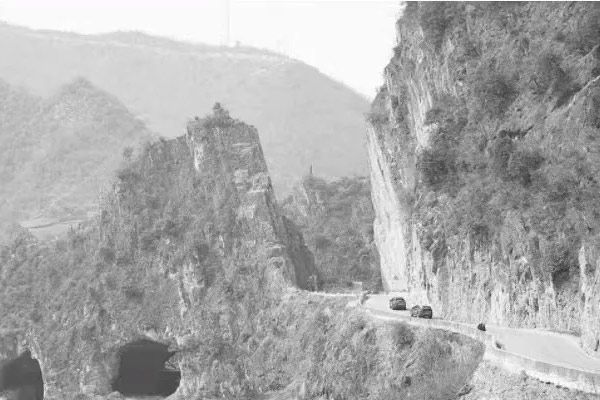

14、鄖西湖北關(guān)

鄖西湖北關(guān)位于鄖西縣湖北口鄉(xiāng),清代。該關(guān)為巖石壘成,城墻長(zhǎng)30余米,寬3.5米,高4.5米,墻體呈梯形,有防御城垛;關(guān)門(mén)呈拱型,高6.5米,寬6米,厚4米,券頂嵌有“湖北關(guān)”三字。(第四批)1946年7月,中原突圍部隊(duì)的一部進(jìn)入鄂陜邊區(qū),在陜西鎮(zhèn)安縣的茅坪成立鄉(xiāng)民主政府,在鄖西的湖北關(guān)、紅巖、西川、桃園溝一帶組建游擊隊(duì),籌建鄉(xiāng)政權(quán),湖北關(guān)內(nèi)外回民青年踴躍參軍,組建回民支隊(duì),參加武裝斗爭(zhēng)。1947年11月17日,解放軍陳謝兵團(tuán)12旅36團(tuán)解放鎮(zhèn)安縣城,23日部隊(duì)在湖北關(guān)召開(kāi)會(huì)議,隨后將鎮(zhèn)安縣人民民主政府遷至泗峽口,鎮(zhèn)安縣轄今鎮(zhèn)安東部一帶至一天門(mén)以西地區(qū)。1948年3月,組建的各區(qū)分隊(duì)并入鎮(zhèn)安獨(dú)立營(yíng)3大隊(duì)3排,排長(zhǎng)是虎坪村回民馬平晏。回民排因作戰(zhàn)英勇,常作為尖兵排打頭陣。1948年秋冬,在鎮(zhèn)安縣……[詳細(xì)]

15、紅二十五軍政治部舊址

紅二十五軍政治部舊址位于鄖西縣關(guān)防鄉(xiāng)二天門(mén)村�,F(xiàn)存20、25、29、30號(hào)四棟清代建筑,建筑面積約620平方米。1934年11月,中共鄂豫皖省委決定率紅外二十五軍實(shí)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。1935年1月下旬,紅二十五軍主力由湖北口大、小新川進(jìn)入鄖西縣關(guān)防鄉(xiāng)二天門(mén)村。紅二十五軍政治部機(jī)關(guān)駐扎余家老莊,直至1935年7月紅軍主力北上才離開(kāi)鄖西。圖片舊址坐西朝東,四棟房屋呈南北向排列,總體為一層,局部有閣樓。穿斗式結(jié)構(gòu),硬山屋頂,小青瓦屋面,建筑基礎(chǔ)為石砌,上部為板筑土坯墻。紅二十五軍政治部舊址是中國(guó)工農(nóng)紅軍二十五軍在土地革命戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期創(chuàng)建鄂陜革命根據(jù)地、建立鄂陜邊區(qū)蘇維埃政權(quán)的實(shí)物見(jiàn)證。保護(hù)范圍:以舊址外墻為基準(zhǔn)向外延伸5米。建設(shè)控制地帶:以保護(hù)范圍為基準(zhǔn),向北、西、南各延伸20米,向東延伸4米�!�[詳細(xì)]

16、渡春橋

渡春橋位于鄖西縣城關(guān)鎮(zhèn),年代為清代。渡春橋是第一批縣級(jí)文物保護(hù)單位(1985年8月15日西政發(fā)[1985]67號(hào))�!�[詳細(xì)]

17、陜南軍區(qū)醫(yī)院舊址

陜南軍區(qū)醫(yī)院舊址位于鄖西縣香口鄉(xiāng)柯家祠堂,年代為1947年。陜南軍區(qū)醫(yī)院舊址是第一批縣級(jí)文物保護(hù)單位(1985年8月15日西政發(fā)[1985]67號(hào))�!�[詳細(xì)]

中共鄂豫陜省委第二十次常務(wù)會(huì)議舊址位于鄖西縣湖北口回族鄉(xiāng)虎坪澇池大院,年代為1935年。中共鄂豫陜省委第二十次常務(wù)會(huì)議舊址是第一批縣級(jí)文物保護(hù)單位。(1985年8月15日西政發(fā)[1985]67號(hào))。……[詳細(xì)]

19、陜南第四分區(qū)司令部舊址

陜南第四分區(qū)司令部舊址位于鄖西縣土門(mén)鎮(zhèn)糧油所,年代為1947年。陜南第四分區(qū)司令部舊址是第一批縣級(jí)文物保護(hù)單位(1985年8月15日西政發(fā)[1985]67號(hào))�!�[詳細(xì)]

20、陜南軍區(qū)武裝部舊址

陜南軍區(qū)武裝部舊址位于鄖西縣土門(mén)鎮(zhèn)關(guān)帝廟,年代為1947年。陜南軍區(qū)武裝部舊址是第一批縣級(jí)文物保護(hù)單位(1985年8月15日西政發(fā)[1985]67號(hào))。……[詳細(xì)]

闂佺ǹ绻堥崝灞矫瑰Δ鍛嵍闁哄瀵ч崐鎶芥煙閸忚偐鐭岄柛宀嬫嫹

缂備緡鍠撻崐鏇㈠矗閺囩姷纾鹃柟瀛樼箘閺嗘柨顭跨拋瑙勫 44010602000422闂佸憡鐟遍幏锟�

缂備緡鍠撻崐鏇㈠矗閺囩姷纾鹃柟瀛樼箘閺嗘柨顭跨拋瑙勫 44010602000422闂佸憡鐟遍幏锟�