澧縣文物古跡介紹

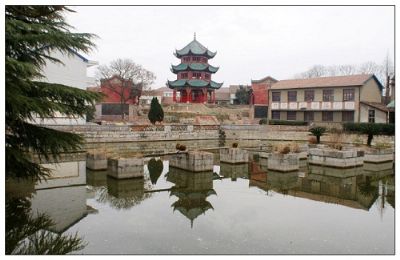

1、澧州文廟 AA

澧州文廟位于澧縣澧陽鎮(zhèn)古城西路,始建于宋代,明初遷建于今址,現(xiàn)存建筑系道光二十一年(1841)至二十四年(1844)重建,占地8000多平方米,建筑面積近2000多平方米�,F(xiàn)為湖南省重點(diǎn)文物保護(hù)單位、國家2A級(jí)旅游景區(qū)。開放以來,接待國內(nèi)外觀眾100多萬人次。2007年澧縣文廟經(jīng)過一次大的修繕。文廟景點(diǎn)頭門,最早修于1882年,后被毀。2005年在縣委、縣政府的精心組織和社會(huì)各界人士的支持下,文廟經(jīng)過較大規(guī)模的修復(fù),頭門也在這次維修中恢復(fù)。門前的一對(duì)石獅是明代華陽王府的遺物。華陽王是明太祖朱元璋的孫子,曾經(jīng)謫守在澧州。東邊的字幅“德侔天地”是說孔子的思想主張給人類的好處如同天高地厚,功德能同天地相比。西邊的字幅“道冠古今”,是贊孔子思想、言行都是蓋世之冠。狀元橋,是文廟的重要組成部分,置于泮……[詳細(xì)]

2、孟姜女貞烈祠

孟姜女貞烈祠是為紀(jì)念孟姜女所建。在古老的中國傳說中,孟姜女是一位對(duì)愛情忠貞不渝、徒步千里為丈夫送寒衣的奇女子。當(dāng)時(shí),皇帝為了阻止外敵入侵,抓走了所有青壯年去修建長城。孟姜女想到北方冬天寒冷,便立志要為丈夫送去冬衣御寒。在得知丈夫已經(jīng)埋骨于長城之下而自己未能見上最后一面時(shí),她放聲大哭,以至于天地變色、長城為之而崩塌。孟姜女貞烈祠地處湖南省澧縣境內(nèi),位于澧縣縣城以東15千米的嘉山良種場(chǎng)內(nèi),所處位置山清水秀。有頭門大殿、登祠臺(tái)等建筑1000平方米,貞烈祠有陰刻楷書碑文“孟姜故宅”。據(jù)載:與嘉山一水之隔的孟姜垸是秦孟姜女故居。孟姜女與澧陽范郎結(jié)為伉儷,不久,范郎役長城一去不歸,孟姜女常登嘉山頂望夫歸來,故今山頂遺有望夫臺(tái),巖臺(tái)上留有雙尖尖的腳印,半山腰還有一圓石頭,面平如鏡,傳說孟姜女常在此梳頭,現(xiàn)……[詳細(xì)]

3、澧縣斑竹遺址

斑竹遺址位于湖南省澧縣澧東鄉(xiāng)斑竹村西的一塊沙洲地上,澹水從遺址的西側(cè)流過注入澧水。為研究澧水流域商周時(shí)期的考古學(xué)文化面貌問題,2013年11月—2014年1月,湖南省文物考古研究所主持對(duì)該遺址進(jìn)行了主動(dòng)性考古發(fā)掘。本次發(fā)掘分Ⅰ、Ⅱ兩區(qū)布方。Ⅰ區(qū)位于遺址的中部,布5m×5m的探方8個(gè)。Ⅱ區(qū)位于的北部,布5m×5m的探方4個(gè),兩區(qū)總計(jì)發(fā)掘面積約250平方米,獲得了一批商、西周、東周等不同時(shí)期的遺存資料。斑竹遺址的地層堆積在Ⅰ、Ⅱ區(qū)因時(shí)代不同有所差異。東周時(shí)期的文化層主要分布在Ⅱ區(qū),西周時(shí)期的文化層主要分布在Ⅰ區(qū),而商代的文化層則只在Ⅰ區(qū)有分布�?傮w上看,Ⅰ區(qū)的地層堆積可分為十一層,分別屬近現(xiàn)代、明清、東周、西周、商代五個(gè)時(shí)期。Ⅱ區(qū)的地層堆積可分為七層,分別跨近現(xiàn)代、東周、西周三個(gè)時(shí)期。其中,西周……[詳細(xì)]

4、澧州古城墻

澧州古城墻,為古澧州州府所在地,明洪武五年(1372)澧州府治從新城(新洲)遷現(xiàn)址�?偠叫そ軌就翞槌�,后多次潰于水患,明永樂二年(1404),甕以磚,高一丈五尺(5米),上加女墻,周九里十三步(4500米),外有護(hù)城河。歷經(jīng)明景泰、清康熙、乾隆、道光、同治年間的多次修補(bǔ)、加固。城墻基均用條狀青石壘筑,墻體砌青磚,中間填土夯實(shí),設(shè)東門、小南門、大南門、西門、金牛們、北門六門,上建門樓。2006年公布為省級(jí)文物保護(hù)單位。1372年(明洪武五年),澧州府治從新城(新洲)遷現(xiàn)址,總督肖杰壘土為城,后多次潰于水患;明永樂二年(1404),甕以磚,高一丈五尺(5米),上加女墻,周九里十三步(4500米),外有護(hù)城河;歷經(jīng)明景泰、清康熙、乾隆、道光、同治年間的多次修補(bǔ)、加固。城墻基均用條狀青石壘筑,墻體砌……[詳細(xì)]

5、城頭山古文化遺址

城頭山古遺址新石器時(shí)代。位于湖南省澧縣車溪鄉(xiāng)南岳村,此為國內(nèi)發(fā)現(xiàn)時(shí)代最早的古城址之一,并發(fā)現(xiàn)了世界上最早的水稻田。城頭山古城址是澧縣文物考古干部在文物普查中發(fā)現(xiàn)的,后由湖南省文物考古研究所于1996、1997年進(jìn)行發(fā)掘。通過對(duì)西南城墻的解剖,確認(rèn)古城曾經(jīng)4次修筑過,其中第一期城墻建于大溪文化時(shí)期,高3米多,垣底寬10米多,距今6000年前,是目前中國發(fā)現(xiàn)的最早的古城址之一。第二期筑造于大溪文化二期偏晚,高5米,頂寬20米,底寬30米,距今5300~5200年。第四期約筑于屈家?guī)X文化中期。整個(gè)城址廢棄于石家河文化中期。第一期除城墻之外,同時(shí)修造了繞城一周,寬1米、深3~4米、長1000余米的大環(huán)壕。溝內(nèi)坡、外坡都有用木柱、蘆席-的護(hù)坡設(shè)施,有的部位還有大塊礫石筑成坡岸,東面南面有寬敞的通道,粗……[詳細(xì)]

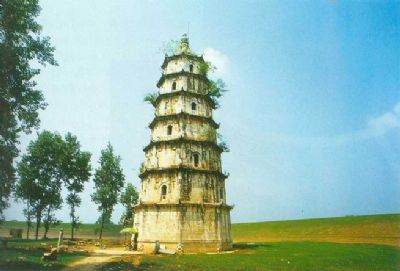

6、澧縣花瓦寺塔

花瓦寺塔又名寶塔寺塔、花瓦塔,花瓦寺塔保持了北宋早期的建塔工藝型態(tài),保存亦較完整,反映了我國南方造塔技術(shù),是一處重要的宋早期佛塔實(shí)物,也是全省唯一一座保護(hù)較好的北宋早期磚塔。1959年,花瓦寺塔被公布為省級(jí)文物保護(hù)單位,2013年5月被國務(wù)院核定公布為第七批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位�;ㄍ咚滤翟ㄍ咚轮幸蛔鹚�74米。塔座東朝西,平面為八角形,七層密檐式實(shí)心磚塔,通高22米,底徑5.5米。塔修建在一土臺(tái)上,倒錐形塔基,基座正北設(shè)有磚劵拱門與地宮相通,拱門寬0.9米,高1.95米,門道深1.05米。地宮頂部砌八方攢頂式藻井。塔身轉(zhuǎn)角處砌有倚柱,每層腰檐底部砌出一道蓮花瓣以承托腰檐,腰檐轉(zhuǎn)角處的翹角作一鳥翼卷云形,塔頂置琉璃葫蘆瓶式剎。一層?xùn)|西兩面各設(shè)一佛龕,二層以上每層每面各設(shè)佛龕一個(gè),內(nèi)供……[詳細(xì)]

7、余家牌坊

余家牌坊位于湖南省常德市澧縣車溪鄉(xiāng)牌樓村,建于清道光八年(1828年)至道光二十三年(1843年),共費(fèi)時(shí)十五年。余家牌坊,又名“余家節(jié)孝坊”,是為旌表澧州貢生余繼泰之妻羅氏而建。羅氏質(zhì)淑性貞,二十八歲守寡,能盡一切禮儀來服侍父母,撫育孤兒,其次子余曰亶,博取功名,官授五品州同銜。此坊坐北朝南,用漢白玉建成,坊高12.7米,東西長7.5米,南北寬5米,計(jì)3層,上層兩側(cè)飾立體蟠龍浮雕,中部刻有“圣旨”二字;中層刻有湖南省撫部院請(qǐng)旨準(zhǔn)建旌表全文。整個(gè)建筑結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)重,牌坊四面均作“八”字形。所有柱、坊及博風(fēng)板上遍飾立體浮雕,有龍、鳳、花鳥、人物等圖案。下層石坊兩側(cè)刻有“龍翔”、“鳳翥”及“雙獅”圖案。六根石柱下側(cè)雕有四獅、四象、四麒麟。余家牌坊造型精巧奇特,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、牢固,裝飾華麗,雕刻精美,整……[詳細(xì)]

8、澧縣欽山寺

欽山寺原名乾明寺,自《易經(jīng)》中“大戰(zhàn)乾元”、“大明始終”二句各取一字,全名為 “欽山乾明寺”。位于澧縣縣城西南約十公里處,彭山西五里,澧水南岸之群山環(huán)抱的欽山腳下,為曹洞宗創(chuàng)始人洞山良價(jià)禪師嗣弟子高僧文邃于唐大中五年(公元851年)銜欽命在澧州欽山始創(chuàng)道場(chǎng)。古欽山乾明寺曾史記當(dāng)年鑒真大師東渡扶桑,-利生,曾來欽山寺研習(xí)佛教典籍。在東渡日本-的僧團(tuán)中,就有欽山寺僧人扶桑護(hù)法,并留居?xùn)|洋傳教。故1983-1987年,日本佛教參觀團(tuán)曾4次來欽山寺尋根訪祖。欽山寺是中國佛教禪宗道場(chǎng),一花開五葉之曹洞宗源流。啟達(dá)摩初祖從西竺印度國來東土傳教,承二祖慧可到六祖惠能傳青原行思,傳南岳石頭希遷(今湖南衡陽南岳南臺(tái)寺),傳藥山惟儼(津市藥山寺)云巖晟(株洲醴陵云巖寺),傳曹山本寂(廣東韶關(guān)曹溪南華寺)洞山良價(jià)……[詳細(xì)]

9、澧縣宋家臺(tái)遺址

宋家臺(tái)遺址為新石器時(shí)代晚期聚落遺址,位于澧縣大堰擋鎮(zhèn)宋家臺(tái)村,地處洞庭湖西岸澧陽平原的臺(tái)地上。1986年發(fā)掘。發(fā)掘出一組屬屈家?guī)X文化時(shí)期的紅燒土房基面和一處墓地,并發(fā)現(xiàn)遺址周圍有環(huán)壕。房基面東西長27.7米,南北寬11.8米,面積約500平方米,保存良好。房基由紅燒土碎塊鋪墊,厚度1米-0.6米不等,視其原始地面面貌而定,中間有兩條近東西向排水溝,并夾一條走道,將房基面分為南、北兩部分。房基面上清理出了柱洞,將南北部分各分隔四個(gè)房間,門向朝南。其上倒塌的大塊紅燒土有明顯的夾木〈或竹)的痕跡,說明房屋采用編竹(木)夾泥供燒的方式建造。地層中還出土編織竹簾,可能作為房間的隔墻。該組房子應(yīng)為宋家臺(tái)原始聚落的一個(gè)家族的住所。發(fā)掘墓葬25座,其中5座甕棺葬,其余均為東西向長方形土坑墓。墓葬間隔較密,重……[詳細(xì)]

澧縣革命烈士紀(jì)念碑位于常德市澧縣縣城解放中路蘭江公園內(nèi)南側(cè)蘭江河畔。1984 年,中共澧縣縣委、澧縣人民政府根據(jù)老紅軍、全國政協(xié)委員張德(原武漢警備區(qū)司令員)1980年向湖南省政協(xié)遞交的269、272 號(hào)提案精神,結(jié)合全縣老紅軍、干部、群眾的要求,為緬懷先烈,啟迪后人,繼往開來,決定修建革命烈士紀(jì)念碑。該碑于1984年7月30日破土奠基,次年4月5日(清明節(jié))落成揭幕。革命烈士紀(jì)念碑莊嚴(yán)雄偉,造型別致。占地面積為160平方米,建筑面積為100平方米。碑體為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),底座呈六邊形,高1.5米,面積約70平方米,三面各鋪臺(tái)階9級(jí),基緣砌水泥條石凳代圍欄。座內(nèi)空敞,內(nèi)置兩口特制“龍量缸”,里面安放著由彭山、桃花灘等地移來的烈士忠骨。碑身為三面折體錐形,每面寬2米,內(nèi)折6面,每面寬1.2米,碑……[詳細(xì)]

11、烏鴉山遺址

烏鴉山舊石器時(shí)代遺址位于湖南澧縣澧南鎮(zhèn)高堰村。舊石器時(shí)代遺存就埋藏在澧水支流道河左岸二級(jí)階地上覆地層的紅土中,相對(duì)高度為25米。地質(zhì)時(shí)代為晚更新世晚期,文化時(shí)代為舊石器時(shí)代晚期。1992年底正式發(fā)掘。烏鴉山遺存的石器原料以硅質(zhì)巖為主,砂巖次之,還有石英、燧石、石英巖等。石器組合有砍砸器、似手斧石器、大尖狀器、尖狀器、刮削器和石錘等。石器可以劃分為大型與小型石器。大型石器包括砍砸器、似手斧石器、大尖狀器、石錘等礫石石器,但比雞公鐺文化同類石器要小,數(shù)量也不多,所占比例不足30%。小型石器主要為各種形式的刮削器和尖狀器,所占比例達(dá)70%。小型石器的原料均來自硅質(zhì)巖礫石。石片石器占絕對(duì)多數(shù)。制作方法為錘擊法,單面打擊多于兩面打擊,同時(shí)還存在錯(cuò)向加工手段。形體較小的似手斧石器、大尖狀器、長石片刮削器……[詳細(xì)]

12、蜚云塔

蜚云塔時(shí)代為明至清。位于湖南省澧縣城郊,蜚云塔內(nèi)外浮雕佛像117尊,此為省內(nèi)所罕見。明天啟初年(1621)建塔三級(jí),清嘉慶十六年(1811)易磚為石,后停工,嘉慶二十二年(1817)續(xù)建落成。塔為七重樓閣式石塔,八字形,飛檐起翹,高約33米,底徑12.5米,高約5.9米,以上各層均遞減,頂層高3.2米,直徑6.4米。塔頂為八方臺(tái)階形攢尖式,上設(shè)蓮瓣一圈,中置三節(jié)葫蘆形寶頂,上下銜接處置一圓形盤,上小下大。一層西向辟一門,余六層均為四門。設(shè)十字巷道。門頂拱形,內(nèi)有旋梯108級(jí)直通七層,七層呈穹窿頂,中置一四方石柱,四面有銘文,南曰“皇圖鞏固”,北曰“文運(yùn)光昌”,兩為“皇清嘉慶十六年知澧州直隸事成都謝攀云率闔州士民倡舉重建”,東為“皇清嘉慶二十二年知澧州直隸事貴安定佩蓮率闔州士民重建造成�!贝怂�[詳細(xì)]

13、優(yōu)周崗遺址

優(yōu)周崗遺址位于湖南澧縣澧東鄉(xiāng),澧陽平原偏西部,在建的東常高速從遺址西側(cè)穿過。為配合公路建設(shè),省文物考古研究所組織考古隊(duì)于2009年冬季開始對(duì)遺址進(jìn)行搶救性考古發(fā)掘。遺址總面積達(dá)12萬平方米,高速公路穿過的地方占4000多平方米,目前已發(fā)掘2300平方米。在遺址西部揭示出了石家河文化時(shí)期的柵欄、桿欄式建筑群以及屈家?guī)X文化時(shí)期成組的灰坑等一批重要遺存;今年3月到7月,又揭示出了一大批隸屬湯家崗、大溪、屈家?guī)X和石家河四個(gè)文化時(shí)期的新石器時(shí)代遺存,除大量陶器、石器等遺物外,最重要的是揭示出了該遺址的一段環(huán)壕與大溪時(shí)期的宗教遺跡以及疑似石家河、屈家?guī)X文化時(shí)期古代水田遺跡�!按笙獣r(shí)期宗教遺跡包括一人工筑就的土臺(tái)及臺(tái)面上的一批獸骨坑。土臺(tái)位于遺址西北角,以較純凈的灰白色淤泥筑就�!睋�(jù)趙亞鋒介紹,優(yōu)周崗遺址……[詳細(xì)]

14、傘頂蓋遺址

傘頂蓋遺址位于湖南省臨澧縣佘市橋鎮(zhèn)荷花村(原長湖村)官嶺組,東距臨澧縣城約13公里。遺址地處西洞庭盆地中心沖積湖平原南部外緣的丘崗臺(tái)地構(gòu)造-沉積地貌區(qū),海拔110米。屬于澧水南部一級(jí)支流的道水河在遺址北部約1.5公里處蜿蜒而過。湘西北澧水流域是湖南舊石器發(fā)現(xiàn)和發(fā)掘最早的區(qū)域,也是湖南及華南地區(qū)舊石器遺址的最集中分布區(qū)之一。歷年來,這里發(fā)現(xiàn)舊石器遺址超過百處,但經(jīng)過正式發(fā)掘的僅10處左右,絕大多數(shù)石制品系調(diào)查采集所得,較嚴(yán)重地限制了對(duì)這一區(qū)域舊石器文化的全面、科學(xué)和深入的認(rèn)識(shí)。2011年,在進(jìn)行的澧水流域舊石器短期專題調(diào)查中,于支流道水流域新發(fā)現(xiàn)數(shù)量豐富的舊石器地點(diǎn)群,顯示這一流域河谷兩側(cè)的丘崗地帶是更新世時(shí)期古人類密集活動(dòng)的活躍區(qū),調(diào)查發(fā)現(xiàn)石制品反映的石工業(yè)也具有一些新的面貌特征。2019年……[詳細(xì)]

15、湘鄂西革命根據(jù)地澧縣西五區(qū)蘇維埃政府舊址

澧縣西五區(qū)蘇維埃政府駐地舊址位于今甘溪灘鎮(zhèn)古北村。1928年上半年,紅四軍湘鄂第三游擊司令部二團(tuán)三營轉(zhuǎn)戰(zhàn)到澧,以澧縣西北山區(qū)為基地,與中共澧縣縣委共同在東門、甘溪、火連坡、閘口一帶恢復(fù)團(tuán)(鄉(xiāng))農(nóng)民協(xié)會(huì),組建發(fā)展地方武裝,開展土地革命,逐漸形成澧縣西北山區(qū)紅色割據(jù)區(qū)域。1929年5月成立西五區(qū)蘇維埃政府,三營營長皮楚卿任主席。西五區(qū)與西六區(qū)、西七區(qū)成為澧縣連結(jié)成片、堅(jiān)持最久的紅色區(qū)域,一直堅(jiān)持到1935年底。澧縣西五區(qū)蘇維埃政府駐地舊址現(xiàn)存有街道(古堰頭老街),街道兩側(cè)尚存6棟11間,為當(dāng)時(shí)征兵、辦公所使用過的商鋪民居。系磚木結(jié)構(gòu)。存有后堂及左右?guī)�,損壞較嚴(yán)重。2021年被公布為省級(jí)文物保護(hù)單位。保護(hù)范圍:西至古堰頭郭家灣村道處,南至游業(yè)佳房屋處,北至湯緒剛房屋處,東至古堰十組公路處。建設(shè)控……[詳細(xì)]

16、花瓦塔

花瓦塔 時(shí)代為宋。位于湖南省澧縣宜萬鄉(xiāng)花瓦崗,此為省內(nèi)現(xiàn)存最早的古塔建筑之一。 塔體單瘦,結(jié)構(gòu)穩(wěn)重堅(jiān)實(shí),并用黃沙泥作粘合劑,與岳陽慈氏塔極相似,應(yīng)為宋代建筑,現(xiàn)寺毀塔存。塔為樓閣式建筑,除塔基外,主要用青磚砌筑,平面呈八面形,七級(jí)實(shí)心。塔身高22米,塔基高2.5米,直徑6.1米,正北辟拱門,門高1.95米,寬0.9米,門道深1.05米,中有穹窿式藻井。一層底徑5.5米,高3.2米,南北兩面有假券門。二層以上逐層縮小,每層各面腰檐下均辟有佛龕。原供佛像,均已無存。塔身外壁轉(zhuǎn)角處,均有倚柱,腰檐轉(zhuǎn)角處的翹角作鳥翼形,上飾卷云紋,攢尖式塔頂。此塔從造型、用材、結(jié)構(gòu)各方面考察,都具有宋代建筑的明顯特征,故為一歷史悠久的古塔建筑。 1983年10月10日,湖南省人民政府公布為省級(jí)文物保護(hù)單位,編……[詳細(xì)]

17、丁家崗遺址

時(shí)代:新石器時(shí)代丁家崗遺址位于湖南澧縣涔南鄉(xiāng)東田堰村三組一處高出四周1米的臺(tái)地上,四周水系環(huán)繞,北距雞叫城遺址2公里,屬澧陽平原腹心地帶,遺址東西長約330米,南北寬約250米,總面積約66651平方米。1979年和2000年先后兩次發(fā)掘,遺址文化內(nèi)涵豐富,最早文化遺存可上溯到皂市下層文化,而后經(jīng)歷湯加崗文化、大溪文化、屈家?guī)X文化、最晚為石家河文化,其中尤以湯加崗文化和大溪文化兩個(gè)時(shí)期文化遺存保存最完整,最典型。先后發(fā)現(xiàn)了一批重要墓葬、、祭祀臺(tái)、祭祀坑等遺跡現(xiàn)象。該遺址對(duì)了解新石器時(shí)代各種文化內(nèi)涵的聯(lián)系、文化分期序列具有極其重要的價(jià)值,為探索早期人類原始社會(huì)文明及文明的起源提供了重要的依據(jù)和實(shí)物證據(jù)。2002年被公布為省級(jí)文物保護(hù)單位。2013年5月,被國務(wù)院核定公布為第七批全國重點(diǎn)文物保護(hù)……[詳細(xì)]

18、八十垱遺址

八十垱遺址新石器時(shí)代。位于湖南省澧縣夢(mèng)溪鎮(zhèn)五福村,對(duì)研究新石器早期聚落形態(tài)、水稻栽培具有重要價(jià)值。1993-1997年,湖南省考古研究所對(duì)澧縣八十垱遺址進(jìn)行發(fā)掘。6次發(fā)掘面積達(dá)1200平方米,其主要堆積層屬新石器時(shí)代彭頭山文化,距今七八千年。遺址可分早、中、晚3期,早期范圍超過3萬平方米,晚期約200平方米。中期不足3萬平方米,卻是遺址最興旺時(shí)期,突出標(biāo)志是聚落環(huán)壕與圍墻的開挖和堆筑,這樣即形成日�;顒�(dòng)圈,南北長約300米,東西最寬處160米。壕溝上寬約4米,下寬及深約2米,圍墻底寬約5米,頂寬約2米,高1~2米。估計(jì)與防護(hù)、排水有關(guān)。墻內(nèi)建筑遺址有半地穴式、地面式、干欄式和臺(tái)基式,內(nèi)有灶坑。墓葬有100余座。有方形、長方形、圓筒形等,隨葬品以陶器為主,在古河道的黑色淤泥中,有數(shù)十種植物種子……[詳細(xì)]

19、澧縣多安橋

多安橋位于澧縣澧陽鎮(zhèn)東側(cè)。橋?yàn)槭|(zhì)連拱結(jié)構(gòu),建在澹水河上,始建于雍正年間。乾隆49年(1784年)紳士彭宗糧等倡議修石橋,因多次被洪水沖毀,橋未建成。后至嘉慶24年(1819年)州守道多賚、州牧安佩蓮就其址建石拱橋,并于次年竣工。當(dāng)時(shí)澧州人民為了紀(jì)念多賚和安佩蓮兩位大人,將此石拱橋命名為多安橋。多安橋全長198米(包括引橋),寬8.7米,共11孔。中間石拱跨徑約15米,高約10米,其余兩邊孔跨直徑與高度遞減。拱橋石礅成舟形,并從下往上呈臺(tái)階內(nèi)收,形成梯型尖狀。原橋面兩側(cè)置有石檢坪,中部建有亭閣,兩端各有石牌房一座。1935年,賀龍率部攻打澧州城,為了堵絕敵軍退路,將橋中炸毀一孔,1950年按原橋進(jìn)行修復(fù)。該橋規(guī)模雄偉,古樸,建筑風(fēng)格特別,具有很高的建筑藝術(shù)價(jià)值。2019年10月7日,多安橋入……[詳細(xì)]

20、澧浦樓(八方樓)

澧浦樓又名遇仙樓、八方樓,位于湖南澧縣縣城東南隅城垣上(今澧縣城關(guān)中學(xué)北校區(qū)內(nèi)),建于南宋乾道年間(1165——1173)。系三層木架結(jié)構(gòu)建筑,平面呈八角形,全高20米,底徑14.17米,由24根圓柱支撐。粱枋雕龍、鳳、花草圖案。樓頂為三重檐攢頂式,布綠色琉璃瓦,頂端置葫蘆瓶寶頂,每層檐轉(zhuǎn)折處翼角高翹。內(nèi)置旋狀木梯,游人拾級(jí)而上,可攬澧城風(fēng)光。據(jù)《直隸澧州志》記載:相傳南宋乾道年間,太守喬遜在此遇見呂洞賓,便建八方樓,在樓西滄堰之上相應(yīng)建有遇仙橋。八方樓平面呈八角形,系三層木架結(jié)構(gòu)建筑,內(nèi)置旋狀木梯,樓頂為三重檐攢頂式,布綠色琉璃瓦,頂端置葫蘆瓶寶頂。景區(qū)地址:湖南省常德市澧縣澧州路乘車線路:在常德市內(nèi)乘大巴至澧縣再轉(zhuǎn)小巴前往景區(qū)……[詳細(xì)]

绮ゅ叕缃戝畨澶� 44010602000422鍙�

绮ゅ叕缃戝畨澶� 44010602000422鍙�